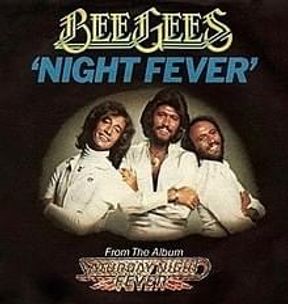

おはようございます。今日はビー・ジーズの「恋のナイト・フィーバー」です。

Listen to the ground

There is movement all around

There is something goin' down

And I can feel it

On the waves of the air

There is dancin' out there

If it's somethin' we can share

We can steal it

And that sweet city woman,

she moves through the light

Controlling my mind and my soul

When you reach out for me,

yeah, and the feelin' is right

Night fever, night fever

We know how to do it

Gimme that night fever, night fever

We know how to show it

Here I am

Prayin' for this moment to last

Livin' on the music so fine

Borne on the wind, makin' it mine

Night fever, night fever

We know how to do it

Gimme that night fever, night fever

We know how to show it

In the heat of our love,

don't need no help for us to make it

Gimme just enough to take us to the mornin'

I got fire in my mind,

I get higher in my walkin'

And I'm glowin' in the dark,

I give you warnin'

And that sweet city woman,

she moves through the light

Controlling my mind and my soul

When you reach out for me,

yeah, and the feelin' is right

Night fever, night fever

We know how to do it

Gimme that night fever, night fever

We know how to show it

Here I am

Prayin' for this moment to last

Livin' on the music so fine

Borne on the wind, makin' it mine

Night fever, night fever

We know how to do it

Gimme that night fever, night fever

We know how to show it

Gimme that night fever, night fever

We know how to do it

Gimme that night fever, night fever

We know how to show it

Gimme that night fever, night fever

We know how to do it

********************************************

地面に耳を傾けるんだ

そこらじゅうで動きがあって

何かが起きている

オレはそれを感じてる

空気の波に乗って

踊りが始まっている

それがシェアできるものなら

オレたちは自分のものにできるのさ

そしてあのイカした都会の女は光の中を動きながら

オレの心と魂を支配する

キミがオレに手を伸ばせば、最高な気分さ

夜を熱く燃やせ やり方はわかってる

ナイト・フィーバー、ナイト・フィーバー 見せてあげるよ

オレはここにいる

この瞬間が続くよう祈りながら

最高の音楽と生きてゆく

風に乗って、それをオレのものにする

夜を熱く燃やせ やり方はわかってる

ナイト・フィーバー、ナイト・フィーバー 見せてあげるよ

愛の熱気の中で、

オレたちがやりとげるのに助けなんていらない

ただオレたちに朝を迎えさせてほしい

オレの心は燃え、

歩くごとに気持ちは高まってゆく

オレは暗闇の中で輝いているんだ、

キミに警告しておくよ

そしてあのイカした都会の女は

光の中を動きながら

オレの心と魂を支配する

キミがオレに手を伸ばせば最高な気分さ

夜を熱く燃やせ やり方はわかってる

ナイト・フィーバー、ナイト・フィーバー 見せてあげるよ

オレはここにいる

この瞬間が続くよう祈りながら

最高の音楽と生きてゆく

風に乗って、それをオレのものにする

夜を熱く燃やせ やり方はわかってる

オレにおくれ ナイト・フィーバー、

ナイト・フィーバー 見せてあげるよ、、 (拙訳)

<PR>

ビー・ジーズ「恋のナイト・フィーバー」ヤマハぷりんと楽譜はこちら ![]()

***********************************************************

1970年代に世界的な大ブームとなったディスコ・ミュージック。一般大衆にディスコのイメージを広めた最大の起爆剤は何と言っても、映画「サタデー・ナイト・フィーバー」でした。

そして映画のメインの音楽を担当したのがビー・ジーズ。今では彼らはディスコと結び付けて語られることが多いですが、1960年代から70年代初頭にかけて、抒情的なポップ・コーラス・グループとしてヒットをたくさん生み出していました。彼らが主題歌を担当した映画「小さな恋のメロディ」は特に日本で大人気で、十代の恋愛映画の定番として当時はTVや名画座で何度も放送、上映されていたものです。

「メロディ・フェア Melody Fair」ビージーズ Bee Gees new

しかし、この映画が作られた1971年に出した「傷心の日々(How Can You Mend A Broken Heart)」という曲を最後に彼らはヒットから遠ざかってしまいます。

Bee Gees _ How Can You Mend a Broken Heart ('71) HQ (with lyrics)

そして、彼らが復活するのは1975年のことでした。「Jive Talkin'」という曲で見事に全米1位になります。

Bee Gees - Jive Talkin' (Official Video)

これはメンバーが車に乗っているときに感じたリズムからできた曲で、当初は「Drive Talking」というタイトルだったそうです。当時流行してきたディスコでもウケが良かったようで、そして、これをきっかけに彼らは踊れるリズムとファルセット・ボイスをメインにしたスタイルに変わっていきます。

その翌年にはよりディスコに寄せた「You Shoud Be Dancing」が大ヒット、これも全米1位になります。「Jive Talking」との1番の違いはメイン・ボーカルがファルセットに完全に切り替わっていることでしょう。「サタデー・ナイト・フィーバー」につながるスタイルがこの段階で整っていたわけです。

さて、彼らのマネージャーはロバート・スティグウッドといって、エリック・クラプトンも手掛けていた大物です(”ロバート・スティグウッド・オーガニゼーション”を略称である”RSOレコード”からビー・ジーズもクラプトンもレコードを出していました)。彼は「ジーザス・クライスト・スーパースター」やザ・フーの「トミー」といった音楽映画のプロデューサーでもありました。

あるとき彼は雑誌「ニューヨーク」でディスコのダンス・コンテストに出場する十代の若者についての記事(”Tribal Rites of The New Saturday Night") を読み、映画にすることを思い立ちます。当初映画のタイトルは「サタデー・ナイト」でした。

当初、映画の準備期間では主演のジョン・トラボルタは「You Shoud Be Dancing」に合わせてリハーサルをしていたそうです。

そして、ロバートはビージーズのメンバーに映画用に曲を書くように依頼し、できたのが「愛はきらめきの中に」や「ステイン・アライヴ」でした。

www.youtube.com 当初メンバーは「サタデー・ナイト」という曲を書いてほしいとロバートから言われて書いたそうですが、ベイ・シティ・ローラーズのヒット曲名でもありよくあるタイトルなので気が進まず、彼らはすでに「NIght Fever(恋のナイト・フィーバー)」という曲があったのでそれを使ってほしいと答えます。そして、いっそのこと映画のタイトルもそれをミックスした「サタデー・ナイト・フィーバー」にしちゃえば?とも提案したそうなんです。(「サタデー・ナイト・フィーバー」にしようと言ったのはスティグウッドだったという説もあります)

僕はずっと「恋のナイト・フィーバー」は「サタデー・ナイト・フィーバー」というタイトルありきで書かれた曲だと思っていたのですが、逆に曲名から映画のタイトルが決まったんですね。

映画が「サタデー・ナイト」というタイトルのままだったら、あれほどの世界的大ヒットにはならなかった気もします。少なくとも日本では”フィーバー”という言葉が当時大変な流行語になりましたから。

ちなみに当初「サタデー・ナイト」というタイトルで書き始められた曲が「ステイン・アライヴ」で、「サタデー・ナイト」よりインパクトの強いタイトルだとメンバーは判断して「サタデー・ナイト」というタイトルなら映画に提供しないと言い張ったと言います。

大成功するものというのは、いろんな”偶然の”歯車がうまく噛み合ってゆくものなんだとあらためて思い知らされます。

最後に、ビージーズの歩みをまとめたダイジェスト・ビデオを見つけましたのでそちらを。結成が1958年ということで「恋のナイト・フィーバー」のときは、もう20年目だったわけです、、、。20年もキャリアを積んだ後に、ディスコ・グループの烙印を押されるというのも、メンバーとしては相当困惑したでしょうね。。

Bee Gees - Musical Evolution (1960-2016)

参考:Wikipedia Songfacts Smooth Radio(18 September 2019)、「ビルボード・ナンバー1ヒット1971-1985)

<PR>